近日,国家自然科学基金委2023年度国家自然科学基金项目评审结果揭晓,国家环境保护土壤环境管理与污染控制重点实验室甘信宏、宋震两位博士喜获青年科学基金项目资助。

甘信宏,2019毕业于中国科学院南京土壤研究所,获得理学博士学位,一直从事土壤污染防治研究工作。获资助项目名称:土壤无机/有机复合胶体对苯并[a]芘微生物降解的影响机制。该项目以复合有机胶体后的无机胶体前后变化为主线,从复合后的胶体、降解微生物和PAHs三者之间的相互作用关系出发,利用噬氨副球菌(Paracoccus aminovorans)HPD-2(革兰氏阴性菌,一种PAHs高效降解菌)开展土壤复合胶体影响PAHs降解界面作用机制的研究。利用13C-PAHs稳定同位素与gfp基因双标记示踪法以及土壤胶体界面化学、界面原位表征及分子生物学等学科交叉研究手段与方法,结合前期单纯无机胶体相关研究,由简入繁,系统的揭示复合有机胶体后体系内PAHs微生物降解变化规律,阐明土壤有机胶体在有机/无机复合胶体中对PAHs微生物降解具体的界面影响及作用机制,为调控土壤PAHs微生物修复提供科学依据。

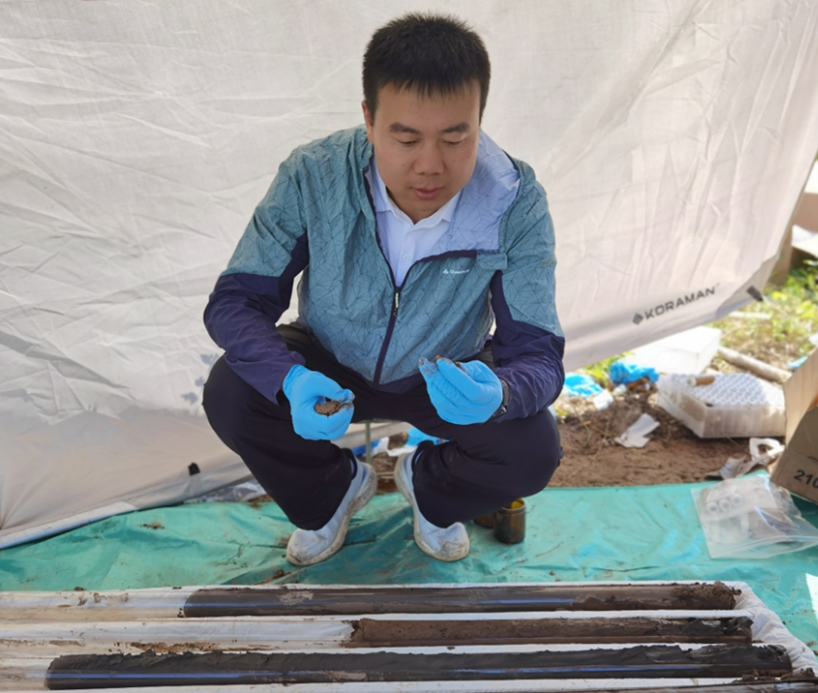

宋震,2020年毕业于南京大学水文学及水资源专业,主要从事水文地球物理方法的分析与应用研究,主持国家重点研发课题项目(子课题)一项。获资助项目名:低渗透岩体内部裂隙网络的渗透率空间非均质性研究。在水文地质学领域,裂隙岩体是经过构造、溶蚀、风化、卸荷等多重地质作用后的非连续复杂地质体,具有极强的空间各向异性和非均质性,是水文地质学研究中的重点和难点。在本次国家自然科学青年基金项目中,作者对构成裂隙系统的岩体基质、裂隙空间和裂隙与岩体之间的水力联系进行探究。分别在微观和宏观尺度,借助数字图像分析技术、LBM数值模拟和高密度电阻率成像法(ERT)三种方法对低渗透岩体内部的裂隙网络进行几何结构提取、渗流分析与水力参数提取。在微观尺度,利用数字图像分析和LBM模拟提取三维真实裂隙的空间形态、几何参数和渗透率,并对渗透率的非均质性进行分析;在宏观尺度,设计适用于低渗透岩体裂隙的三维顺裂隙ERT入渗监测方案,以识别天然裂隙网络,利用相对电阻率变化刻画入渗过程,定量分析裂隙网络渗透率参数的非均质性;最后将已建立方法应用于野外裂隙\断裂带,用以评估低渗透岩体构成裂隙的导水性。本项目对于解决不同尺度裂隙与断裂带中存在渗透率非均质性分析具有重要的理论和实际意义。