第一作者:许一凡 博士

通讯作者:张后虎 研究员

通讯单位:生态环境部南京环境科学研究所,固体废物污染防治技术中心

系列成果简介

当前国际汞污染防控形势日益严峻,《水俣公约》全面实施背景下,各行业支撑我国履行公约履约义务已成为生态环境领域的重要战略任务。为此,生态环境部南京环境科学研究所固废中心张后虎研究员团队,紧扣固废处置“减污降碳协同增效”要求,聚焦废塑料、电子固废等典型工业固废,研发低温化学、微生物处置等绿色技术,推动功能材料缺陷与界面工程研究,构建多尺度汞减排技术体系。

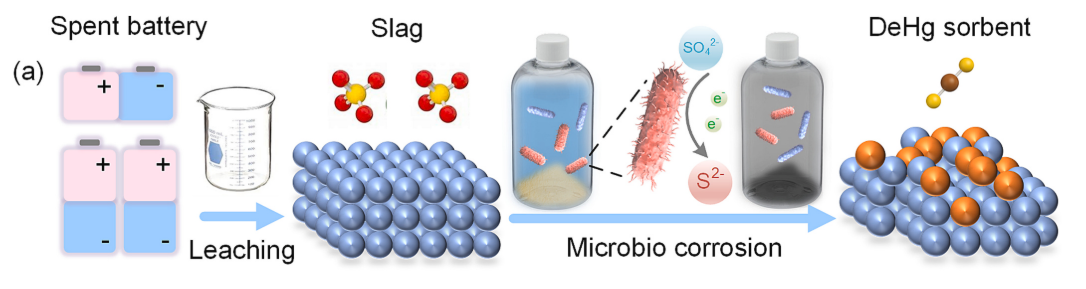

该团队的相关系列成果近期在环境工程与化学化工领域国际顶级期刊Chemical Engineering Journal(中科院一区,2024年影响因子IF=13.2)连续发表5篇论文,编号分别为:Chem Eng J, 2025, 521: 166827;Chem Eng J, 2025, 521: 166679;Chem Eng J, 2025, 507: 160735;Chem Eng J, 2024, 488: 150572;Chem Eng J, 2024, 500: 156656。其中一篇题为“Upcycling waste battery slag into amorphous metal sulfide via microbial-induced corrosion for efficient flue gas Hg⁰ removal”的研究,受自然界微生物腐蚀过程启发,创新利用硫酸盐还原菌在常温常压下,驱动电池废渣中金属硫酸盐发生溶解-还原-重沉积协同反应,最终在电子废弃物基底原位生成无定形金属硫化物,大幅提升了材料对烟气汞(Hg⁰)的选择性去除能力。该生物转化路径彻底规避了传统高温热解、溶剂热或等离子体法的高能耗与高碳排放问题,既契合“以废治废”的绿色化学理念,又在能耗控制、碳减排及工程适用性上展现出广阔前景,为我国危险废物焚烧烟气深度净化提供了新思路。

一、背景:固废高质利用与国际汞减排

随着锂电池产业的快速发展,大量富含硫酸盐的电池废渣持续产生。这类废渣中硫酸盐向硫化物的转化,因涉及复杂的八电子还原反应,热力学与动力学能垒均较高,导致传统热处理、化学还原等方法普遍存在能耗过高的短板。

针对这一问题,南京环科所固废中心团队受自然界微生物诱导腐蚀现象的启发,创新利用硫酸盐还原菌:在常温常压条件下,通过酶促电子传递与胞外聚合物辅助配位作用,有效降低反应活化能,推动电池渣中金属硫酸盐逐步完成溶解、还原与重沉积过程,最终生成富含硫空位与低配位铁中心的无定形FeSx。

对于危险废物焚烧过程中释放的气态汞,该无定形FeSx的缺陷位点可提供强电子富集环境,显著强化对汞的化学吸附能力与结合稳定性。这一技术路径为危险废物焚烧烟气的深度净化,以及国际汞履约背景下的汞污染治理,提供了全新技术思路。

二、技术方法:微生物诱导的电子固废升级转化

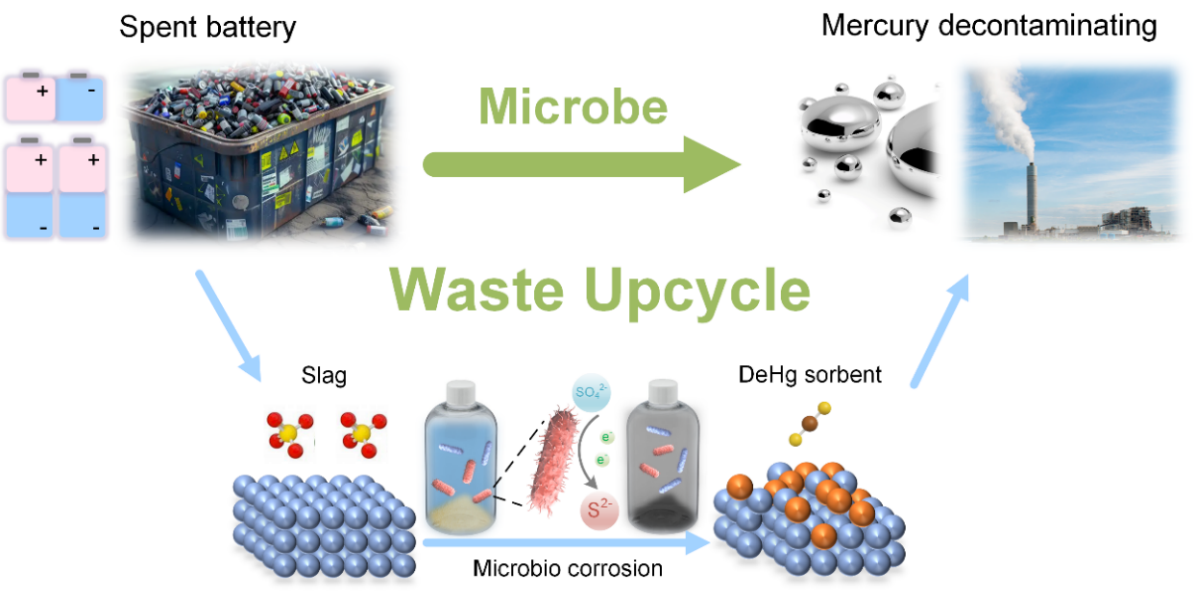

图1 微生物诱导腐蚀机理示意

在材料制备阶段,微生物通过代谢过程传递电子,并依托胞外聚合物(EPS)的配位效应,有效推动金属硫酸盐逐步完成溶解-还原-重沉积过程。该过程不仅规避了传统高温或强化学条件下的高能耗问题,还能在废渣表面原位生成无定形FeSx,并同步形成含硫空位与低配位Fe的缺陷结构。这些缺陷结构为后续气态汞的高效吸附提供了关键活性位点,充分体现“以废治废”的绿色化学理念。

研究团队通过多种谱学与结构表征技术,系统揭示了微生物作用下材料的转变规律及缺陷形成机制:材料由初始晶态逐步向无定形结构转变;S2p光电子能谱中,硫空位特征峰强度显著提升;Fe的K边X射线吸收近边结构(XANES)与扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)分析表明,铁原子配位数降低,低配位特征愈发显著;UV-Vis(紫外-可见光谱)与NH3-TPD(程序升温脱附)的补充表征,进一步证实材料电子结构与表面活性位点的调控效应。上述表征结果共同证实微生物驱动的“缺陷工程”不仅改变了材料的长程有序结构,更在短程尺度上显著增强了材料结合汞的潜在性能。

三、应用前景:减污降碳与工程化应用的双重优势

本研究构建的无定形FeSₓ材料,在性能与制备路径上均展现显著优势。

性能材料层面:最优样品在标准条件下的Hg⁰去除率达98%、吸附容量达460 μg/g,性能显著优于传统碳基、矿物基吸附剂;即便在高湿、富氧,且含SO₂、NOₓ、CO₂的复杂烟气环境中,仍能保持稳定脱汞效率,同时具备优异抗干扰性与循环再生能力,充分验证其长期工程应用的可行性。

低碳制备层面:该材料的制备完全依托微生物诱导腐蚀反应,在常温常压下即可推动废电池渣中金属硫酸盐逐步完成溶解、还原与原位沉积。此路径既规避了传统热解、溶剂热、等离子体等方法的高能耗问题,又避免了其伴随的高碳排放与潜在二次污染风险。与传统方法相比,该微生物制备路径不仅能耗显著降低,更实现了超95%的碳排放削减,同步实现废弃物向高值功能材料的转化,深度践行“以废治废”绿色化学理念。更关键的是,该生物转化过程依托自然微生物代谢驱动,兼具可扩展性与可持续性,为未来低碳工业材料合成提供了全新技术范式。

四、结论与展望

该系列研究紧密对接我国履行《水俣公约》的战略需求,为生态环境部南京环科所的汞履约工作提供了关键技术支撑。团队以固废绿色升级为核心,研发功能材料与烟气脱汞新工艺,有效解决了复杂工况下气态汞去除效率低、稳定性不足的难题,为危险废物焚烧等行业打造了可落地的汞污染控制方案。这些成果一方面为南京环科所在履约评估中积累了实证案例与技术储备,另一方面也为推进汞减排工作提供了重要科技支撑与决策依据,实现了“技术突破-行业应用-履约支撑”的闭环。

苏公网安备 32010202011310号

苏公网安备 32010202011310号