韦婧,博士,研究员,南京所土壤污染风险评估与绿色低碳修复创新团队负责人,南京所首批“优秀青年科技人才”荣誉称号获得者。致力于土壤和地下水污染物迁移转化过程、机理、风险评估研究,以及绿色修复功能材料与减污固碳技术研发。担任中国土壤学会青年工作委员会委员、广东省环境健康与资源利用重点实验室客座研究员,入选江苏省“双创计划(双创博士)”“333高层次人才培养工程”。

青衿之志——在刘三姐的动人山歌中发愤图强

韦婧的祖籍为广西宜州,这里是歌仙刘三姐的故里,层峦叠翠、景色如画,历史文化源远流长,先后被评为中国优秀旅游城市、全国文化先进市等。悠久的历史、秀丽的景色在刘三姐的山歌中传唱和展现,也孕育出韦婧质朴而坚韧的家国信仰与理想信念:呵护美丽的家乡,让她如歌如画一般。同时,这片热土也潜移默化地塑造了韦婧如刘三姐一般的性格——热情、开朗、活泼、执着,这为她今后所从事科研工作奠定了良好的基础。

凭借着优异的学习成绩,她走出广西、走向祖国更远方,而她的“家国坐标系”也发生了变化:从八桂之地到中华大地;从“小写的家”到“大写的家”。2014年,她以优异的成绩从中国科学院南京土壤研究所毕业,获得博士学位。毕业后,她先在中国科学院烟台海岸带研究所从事科研工作,后以优秀人才被南京所引进,成为一名生态环保铁军战士。回忆起初入南京所的情景时,韦婧依然心潮澎湃:那一刻,一种强烈的使命感油然而生。之后,她迅速成长为科研骨干,担任土壤污染风险评估与绿色低碳修复创新团队负责人,并在较短时间取得系列成绩:

她先后主持国家自然科学基金面上项目2项、国家重点研发子课题2项、中央级科研院所重点项目等科研项目11项,发表学术论文70余篇,其中SCI论文超过40篇。获山东省科学技术奖二等奖、中国土壤学会科学技术奖二等奖,入选江苏省“双创计划”和“333高层次人才培养工程”;荣获南京所首批“优秀青年科技人才”称号,并在南京所“优秀科技工作者”评选中获一等奖,成为南京所青年科技工作者的代表。

觅迹寻踪——在土壤环境过程机制研究中潜精研思

碳基材料作为土壤污染治理领域一类新型修复材料,因其优异的性能在重金属污染土壤修复中得到广泛应用。探索碳基材料在土壤环境过程的发生机制,是研发性能更加高效、成本更加低廉技术的关键,也成为国际研究前沿与热点方向。韦婧带领团队将光谱学、化学计量学方法进行融合,通过大量实验探索,终于在碳基材料精细化和定量化表征方面取得新突破,解析了以生物炭为代表的碳基材料分子指纹,阐明了生物炭功能材料对重金属的“键合——还原——沉淀”稳定化作用机制。该成果发表后获同行高度关注与引用,并一度成为ESI热点论文(Hot Paper)。

面对初步的成功,韦婧和团队没有停下脚步,他们继续深入研究,成功研发出多功能生物炭基菌剂,该材料基于原位快速制炭技术与积累的菌种库资源,对酸化重金属污染土壤具有显著的稳定化修复作用和固碳效应,为发展高效经济的重金属污染土壤协同修复技术提供理论基础和材料基础。

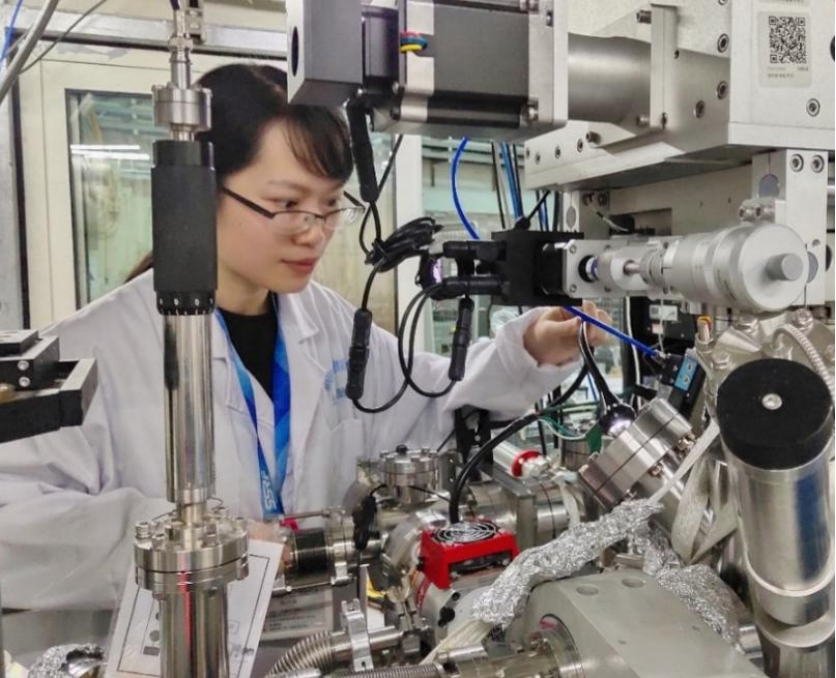

韦婧在调试试验设备

期间,一个个技术难关被团队攻破,一系列高水平论文也陆续见刊(大部分为环境科学TOP期刊),多篇论文入选ESI高被引论文(Highly Cited Paper),并被“中科院之声”等权威平台转载并广泛传播。

驰而不息——在污染物的绿色治理中履践致远

作为同时开展机理研究和技术研发的科研团队负责人,韦婧既要具备科学发现所需的细致观察力,又要具备技术实践所需的创新胆识,两者“互生”般相辅相成——科学发现为技术创新提供理论支撑,技术实践又反过来验证和深化科学认知,实现这种良性循环的关键在于她带领团队进行持续思考与不断尝试。为了获得新材料、新技术的“最优解”,数十次的测试算是团队的“基本操作”,上百次的反复也是他们的“家常便饭”。在韦婧带领下,团队在新技术新材料方面不断取得新进展:

针对冶炼厂重金属污染问题,团队研发出绿色环保型腐殖酸淋洗剂,单次施用可将土壤中重金属浓度降至风险管控值以下,并显著降低其生物有效性,有效支撑污染地块的精准治理与风险控制。在此基础上,针对场地地下水中高浓度砷污染问题,团队进一步开发了低成本铁修饰生物炭材料,实现了对高毒性三价砷的高效去除与稳定化处理。

针对长三角典型化工园区复合污染问题,团队研制出双金属氧化物复合纳米碳高效催化剂,实现对苯酚等难降解有机溶剂及吡虫啉等农药类污染物的快速高效降解,为重污染场地地下水原位治理提供了切实可行的绿色修复路径。

在材料环境效应评估方面,韦婧带领团队系统评估了11种碳基材料在土壤减污与固碳协同应用中的综合环境影响,创新提出融合生命周期评估(LCA)与多目标决策分析(MCDA)方法体系,为碳基功能材料的绿色研发及污染场地的可持续修复提供了科学的优化工具与决策支持。

目前,多项技术成果已在国内多地开展应用和推广示范,韦婧和团队正在用实际行动践行“将论文写在祖国的大地上”。

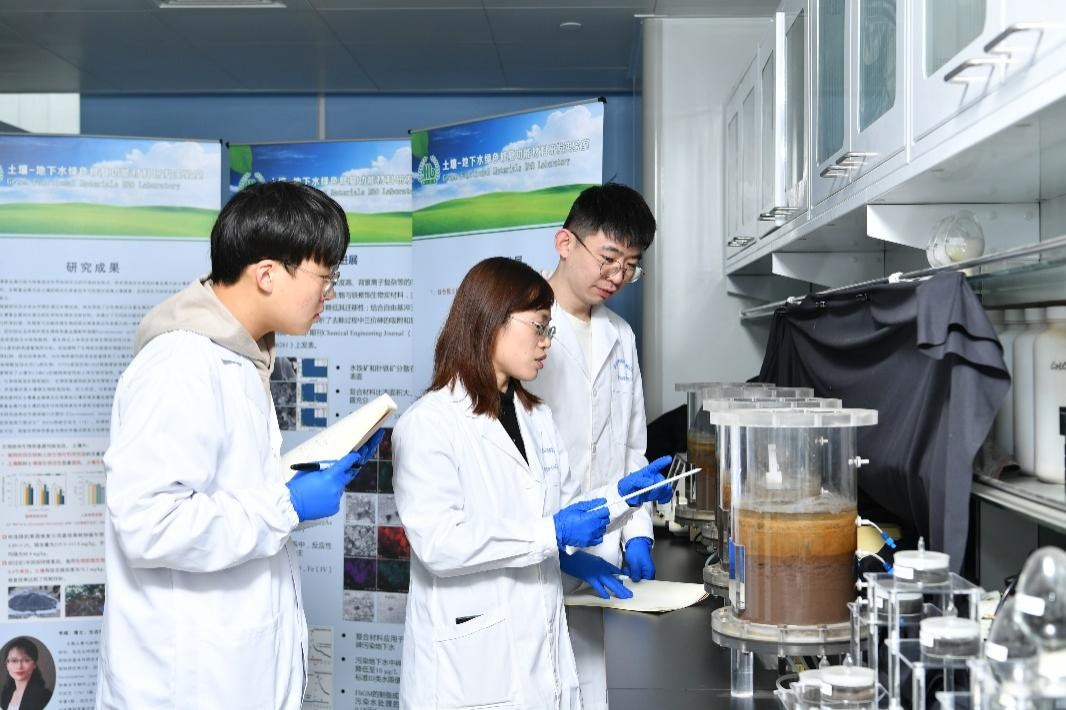

韦婧指导青年研究人员和研究生开展实验

朋友们有时感叹韦婧科研生涯“顺利”,但只有她深知,每一次突破的背后,都隐藏着团队无数次不为人知的尝试与坚持,而失败和挫折更是科研旅程中难以回避的“伴生矿”。只是,有人止步于此,有人则以此为契机另辟蹊径再出发,韦婧无疑属于后者。她一直坚信,每一次失败都是探索的起点,每一次挫折都孕育着创新的可能。正是这份豁达与坚韧,锤炼了她强大的抗压能力,也支撑她在科研的道路上走得更稳更远。

在领导科研团队高效运行的同时,韦婧积极承担多项学术兼职工作。她担任《Eco-Environment & Health》《土壤学报》等5项学术期刊青年编委,曾获“优秀青年编委”称号;多次应邀在国内外学术会议做专题报告,广泛开展学术合作与国际交流。她注重人才培养,已指导多名研究生,让他们在科研道路上稳步成长。在科技服务社会方面,她积极参与生态环境部相关司局组织的技术帮扶工作,聚焦地方突出生态环境问题,提出科学解决方案,获得厅局级表彰4次。

韦婧热爱工作,也热爱生活。她积极参与各类文化体育活动,入选南京所羽毛球队“全明星阵容”,并曾代表土壤中心队夺得冠军;她喜欢唱歌,特别是那句大家耳熟能详“山歌好比春江水,不怕险滩湾又多”——这是她个人奋勇拼搏的真实写照,更是南京所青年科研团队迎难而上、勇攀科研高峰的典型缩影。

苏公网安备 32010202011310号

苏公网安备 32010202011310号